1. 医学部・医科大学での卒前医学教育の問題点、その弊害、および改善法

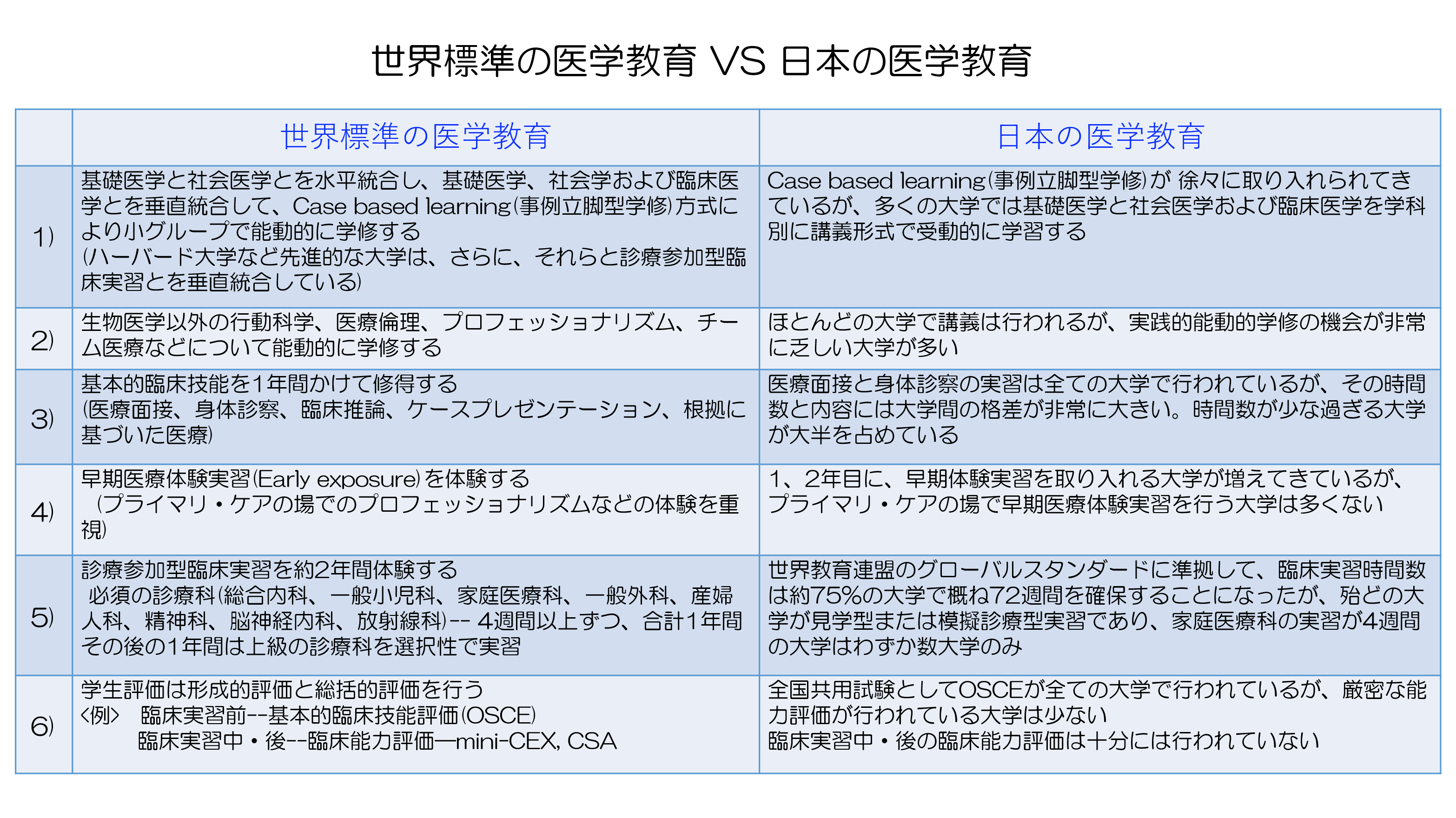

1) 卒前医学教育の問題点とその弊害米国やEU諸国は表6-1に示すような時代のニーズにマッチした医師養成をするために、世界標準の卒前医学教育を行なっています。これに比べてわが国の卒前医学教育は生物医学を講義によって教え、基本的臨床技能の実習は不十分であり、多くの大学の臨床実習は見学型または模擬診療型の実習でお茶を濁されています。米国に比べて、基礎医学と臨床医学とを統合してPBL(問題解決型学修)形式で学生が能動的に学修する仕組みは約35年間、基本的臨床技能の実習は約50年間、診療参加型臨床実習は約100年間遅れています。オレゴン大学のノエル教授に、「日本列島の中で“ガラパゴス的進化”を遂げた」と言われる所以だと思います。

表6-1 世界標準の卒前医学教育 VS 日本の卒前医学教育

経済大国の日本がなぜこんなことになってしまったのでしょうか。それは米国の1960年代の考え方と似たような考え方がわが国ではそのまま現在も踏襲されているからです。つまり、“優秀な臓器別専門医を育成しさえすれば医学研究が進み医療のレベルが高くなる”、“地域のプライマリ・ケアも臓器別専門医が開業してうまくやっているではないか”、との考え方がわが国の医療界には蔓延しているからです。

世界の先進諸国から見ると、現在そして近未来の医療ニーズにマッチしない古い考えが、わが国ではなぜ生き続けているのでしょうか。それは、大学の評価が研究の成果のみによってなされてきたことに大きな関係があります。国立大学運営交付金や私学助成金は研究成果によってランクづけされて配分されること、そして、国立大学教員の定員削減が毎年行われていること、に大きな原因があると思います。運営交付金の減少に伴って国立大学教員は研究費の獲得に奔走せざるをえない状況に陥っているので、臨床と卒前医学教育に多くの時間を割く事は困難なのです。研究で成果を上げなければ自分の大学における存在価値がなくなるからです。しかも、卒前医学教育の良し悪しはあまり評価されないので、卒前医学教育にはボランティア的に関わる程度しか時間が取れないのです。

この状況について、オレゴン健康科学大学のノエル教授は、「国立大学においては、ほとんどの教官は一義的に臨床家でも教育者でもない。そのために学生のロールモデルとして臨床家に劣ってしまう。」と、痛烈に批判しています。

また、わが国の医療教育のために度々招聘された、フロリダ大学のジェラルド・シュタイン教授は、以下のように述べています。「日本の医学部は、医学部というよりもMedical Research Instituteに近い。患者を診る医師を育てようという文化を感じられないまま20数年が過ぎてしまった。」、と。

2) 卒前医学教育改革の兆し2010年9月、アメリカから黒船が突然やってきました。米国医師国家試験受験資格審査NGO団体(ECFMG)から、「2023年以降は、国際基準で認定を受けた医学校の出身者にしか申請資格を認めない」との通告がありました。そこで、一般社団法人日本医学教育評価機構が設立されました。そして、2012年に、WFME(世界医学教育連盟)が公表している「世界医学教育の国際基準」をもとにして、2013年7月に医学教育分野別評価基準日本版(現在はVer.2.33)を公表しました。

国際基準に合致すると認証されたわが国の大学は、2022年6月1日時点で82大学中63大学です。認証された大学でも、基準に近いレベルまで改革の進んだ大学もありますが、多くの大学は未だに以下に示す問題点を持っています。

(1) 1年目の地域のプライマリ・ケアの場での体験実習が十分ではない大学が多く、また重要な診療科と位置づけられている総合内科、家庭医療科および精神科での 4 週間以上の実習はあまり行われていないので、全人的医療、行動科学、医療倫理学、社会学などの知識や技能が十分でない医学生が多く育成されている(2) 基礎医学と臨床医学を関連付けて統合的に学習する Case based learning(事例立脚型学修)を能動的に行っている大学は非常に少なく、多くの大学が受動的な講義を中心に教育しているので、医師国家試験にはパスするが、病態生理を踏まえた論理的思考や臨床推論を行う能力が乏しい(3) 基本的臨床技能の教育は、十分に時間をかけて教育し、その上で厳密なOSCE(客観的臨床技能評価)を行っている大学は非常に少ない。また、欧米型の診療参加型臨床実習ができている大学は非常に稀なので、卒業時点で医療面接、身体診察、臨床推論をして検査計画を立て、そして治療計画を立てるという医療の基本的能力が培われていない卒業生が大多数を占めている(4) 診療参加型臨床実習では、総合内科(理想的にはhospital medicine−病院医療科)、家庭医療科および精神科の実習が4週間以上行われている大学は非常に稀なので、卒業時点で全人的医療や行動科学の実践能力を獲得した学生は殆どいない

3) 卒前医学教育はいかに改善すべきか医学教育の世界認証を獲得した大学でも、卒業生の臨床能力が十分でない現在の状況を、如何にすれば世界標準に近づけることができるのでしょうか。筆者は川崎医科大学で、①米国ハーバード大学に短期留学をしたときに、基本的臨床技能教育を目の当たりにして帰国し、医療面接、身体診察を実習によって教え、模擬患者(simulated patient)を育成し、客観的臨床能力試験(OSCE)をわが国で最初に確立して、医学教育学会を通して全国に普及活動を行なったこと、②英国のDundee大学やNewcastle upon Tyne大学を視察して、基本的臨床技能教育を補助するための Skills Lab(主として人体のシミュレーション模型を相手に身体診察技能を磨く実習場)をわが国で最初に作ったこと、次いで、三重大学で、③Harvard大学のNewPathways教育の現場や、Georgia州Mercer大学のPBL教育の現場を視察して、三重大学で元々行われていたPBL教育を、Harvard大学の症例シナリオを20例購入して翻訳して用い、より基礎と臨床を関連づけて統合的に学修する仕組みに改善し、④米国ワシントン大学など8大学の家庭医療センター15箇所を数年かけて視察し、4週間の家庭医療の診療参加型臨床実習を導入した。そして、⑤家庭医療学の一環として行動科学などを教育したこと、⑥医学部の1年生からプライマリ・ケアの場で体験実習を行い、コミュニケーション教育やプロフェッショナリズムの教育を導入したこと、⑦当時の5、6年生の臨床実習の期間を長期間にし、しかも診療参加型に改善したこと、⑧卒業試験としてペーパーテスト以外にavanced OSCE(臨床能力試験)を導入したこと、など、世界標準の卒前医学教育に改善して卒業時点での学生の臨床能力が欧米先進諸レベルに達することを目指して活動してきた経験を踏まえて、以下のことを提案したいと思います。

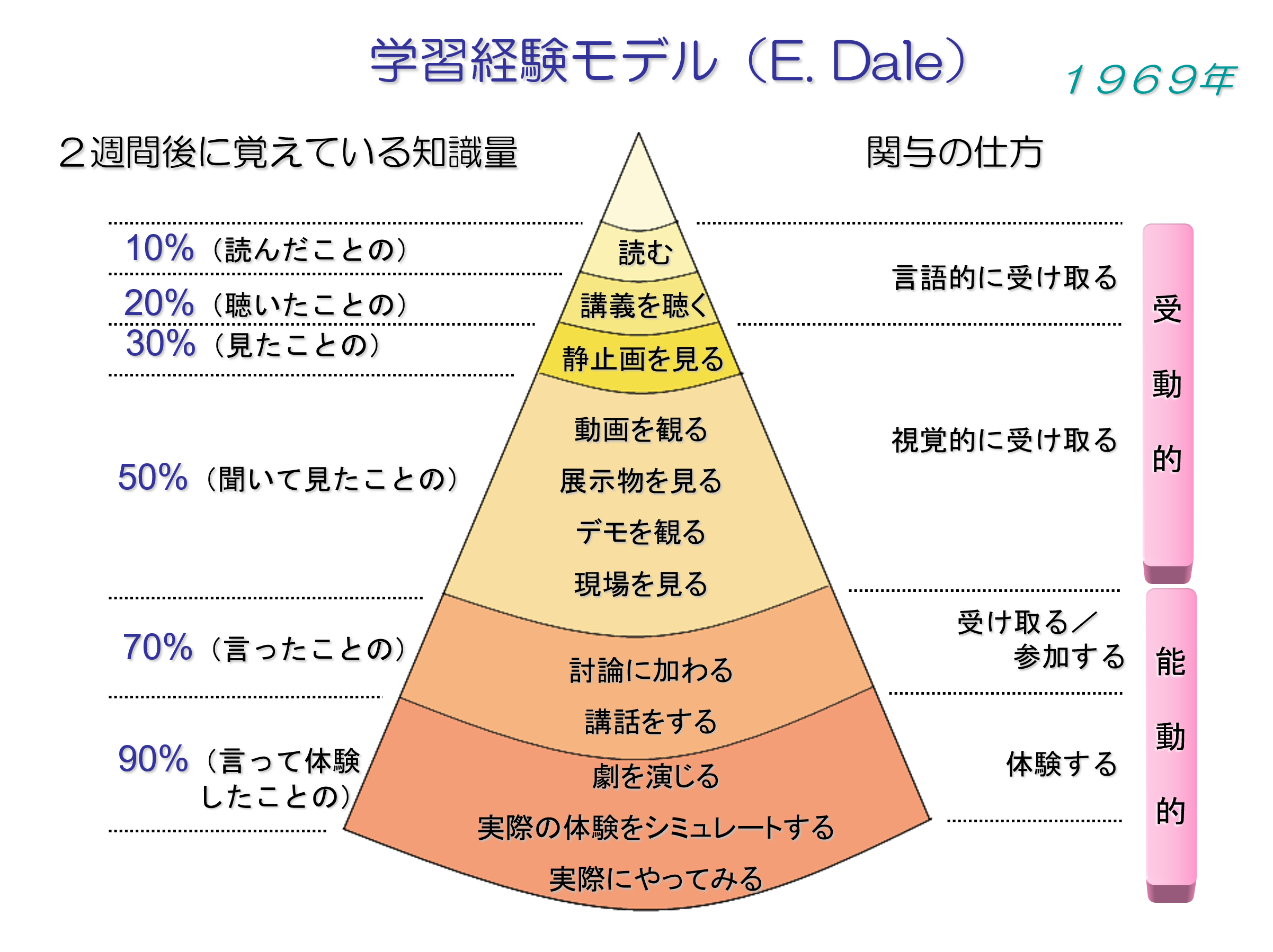

(1) 医師国家試験のあり方を大幅に改善することが必要図6-2 学習経験モデル

ほとんどの医学生と大学教員は、医師国家試験が6年間の卒前医学教育の最終目標であるかのごとく考えているので、MCQ(多肢選択式問題)で幅広い医学的知識を問われる現在の医師国家試験に対応するために、より幅の広い領域の知識を講義によって学ぶこと、そして、見学型臨床実習でも問題解決能力よりは医学知識を獲得することが最優先課題であるかのごとく行動しています。全人的医療、行動科学、医療倫理学や社会学などは国家試験に出題されるので、国家試験の直前の6ヶ月間の臨床実習がない期間に猛勉強をして国家試験に臨みす。

このような受け身の講義を中心とした教育は、医学教育理論からすると非常に非効率的であると言わざるを得ません。1969年に発表された学習経験モデル(E. Dale)によると、受動的な講義で聴いた知識は2週間後には僅か20%しか残っていません。したがって、ある学科の講義が終了した時点で試験勉強をして合格したとしても、2 週間後には勉強で獲得した知識のわずか20%位しか残らないことになります(図6-2)。国家試験直前に詰め込みで勉強しても国家試験が終われば多くの知識が失われてしまいます。

それに比べてPBL(問題解決型学修)で小グループ討論しながら学修する方法だと、能動的学修なので獲得した知識は2週間後でも約70%残っているとされています。最も良いのは実際の臨床を体験することであり、診療参加型臨床実習で体験すると約90%の知識が残ります。そして、手技については、“see one, do one, teach one”と言われており、まず、指導医のやり方を見て、次は自分でやってみる、そしてそれを下級生に教える、と手技の獲得は確実なものになります。このような教育理論を踏まえて欧米先進諸国では、小グループによる討論を中心としたPBL教育を行い、診療参加型臨床実習を行うのです。

また、医学は遺伝子、そして分子のレベルまで研究が進んで新しい知識が膨大に増加したので、欧米先進諸国では医学校やレジデンシー(研修医)プログラムは“全てを学ぶ”ことから“学び方を学ぶ”ことに教育方針を転換しました。そして、現在のPBL教育や診療参加型臨床実習などの効率的な教育カリキュラムが誕生したのです。

わが国でも 欧米先進諸国のように効果的・効率的な卒前医学教育に改善するためには、国家試験のあり方を改善して、

① 4 年次に行う基本的臨床技能のテストである0SCEを厳格化して国家試験に位置付けること② 卒業後に行う国家試験には、広範囲の出題範囲を変更してコアとなる知識や問題解決能力を問う形式にし、CBT(ITを用いて行うテスト)形式にすること(欧米先進諸国はかなり前からこうしています)③ 卒業後に行う国家試験に、米国のようにCSテスト(臨床能力の実技テスト)を導入すること(欧米先進諸国はかなり前からこのテストを採用しています)を提案いたします

(2) 真の診療参加型臨床実習を導入し、その評価を厳密に行うことが重要欧米先進諸国、特に米国における診療参加型臨床実習では、学生は実際の医療チームの中に組み込まれて、インターン(日本では初期研修医1年目)やレジデント(初期研修医2年目と専攻医1年目)、および指導医の指導を受けながら日々の診療に参加します。学生(student doctor)の役割は、医療面接、身体診察および臨床推論を行い、インターンやレジデントに相談して検査計画と治療計画等を立てることです。許可が得られたら検査指示や処方箋を書くのは学生の仕事です。このように、on-the-job training を受けますので、深い知識や問題解決能力および臨床手技を身に付けることができるのです。

コアとなる診療科での4〜8週間の臨床実習修了時には、必ず知識と臨床技能のテストを受けます。このため、わが国の6年生のように卒業前の6~9ヶ月間を国家試験のための予備校化をする必要はないのです。

このように診療参加型臨床実習を効果的に行うには、「世界医学教育の国際基準」に示してあるように、少なくとも総合内科(理想的には病院医療科)、一般外科、家庭医療科、精神科、一般小児科、および産婦人科は4週間以上の実習が必要です。

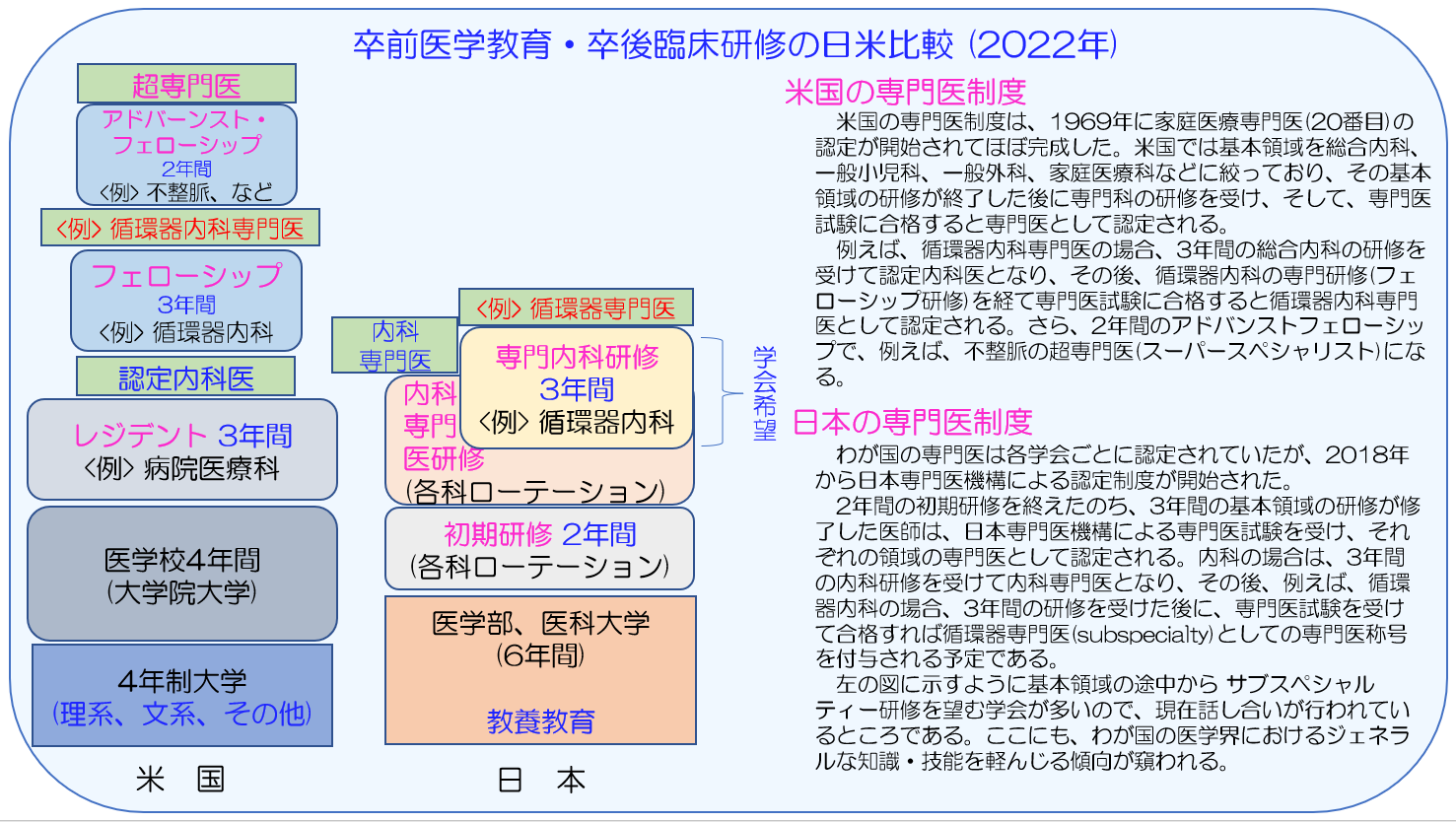

(3) 政府は卒前医学教育改革のために多額の助成金を準備して改革を奨励することが肝要米国政府は、1970〜1980年代に家庭医、総合内科医、一般小児科医、一般外科医を育成するために各大学に対する助成金を予算化して交付しました。特に、家庭医療学教室は新設しなければならないので多額の助成金を準備しました。その結果、東海岸の伝統校数校を除いて家庭医療学教室が誕生しました。また、2002年には政府の医学研究の予算が大幅に増額されたので、各医学校は研究費の獲得競争に勝つために、臨床系教授は主として研究に従事する教授と臨床および教育専任の教授とに分かれるようになりました。その頃、米国政府は医療保険制度を改革したので、大学病院への医療収入が増加し、臨床および教育専任の教授の数が増加しました。このような政府の手厚い援助により、臓器別専門医以外に良質のジェネラリストを多数育成し、医療費の抑制に成功したのです。

米国が改革に成功したのはもう一つ別の要因があります。米国では自校出身者の教授の数を50%以下に抑え、外部から最良の人材を獲得して大学を発展させようとしています。そのため、卒業生に対してレジデント研修やフェローシップ研修(図6-3)を自分の卒業した大学以外に求めるよう勧めています。他の場所で多様な研修をしていずれ教員として母校に戻ってきて、彼らが学んできたことを他の教員に教えてくることを期待しているのです(オレゴン大学ノエル教授)。

わが国の大学は、米国とは全く逆で自校出身者が大学に多く残ってくれることを期待し、そのために卒業生に対しても卒後臨床研修を自校で受けることを推奨する傾向にあります。このことが大学の発展を阻害している面が多いことは否めません。特に、家庭医療学講座や病院医療学講座のように全く新しい講座を作る場合は、自校の他の講座から横滑りさせて教授にすることは止めて、外部から最良の人材を獲得することが新講座の発展のためには必須の条件です。

図6-3 医学教育の日米比較

わが国は超高齢社会になり、そして多元的社会を迎えようとしています。このままの医療体制では国民の医療・介護ニーズに適切に応えることが難しい状況がさらに深刻になると予想されます。また、医療費・介護費が高騰しているのにGDPは下がるという、米国の1980年代と同じような状況に直面しています。今すぐに卒前医学教育・ 卒後臨床研修を改革して時代のニーズに的確に応えられる体制を確立する必要があると思います。そのためには、米国やその他の欧米先進諸国が決断したように、卒前医学教育・卒後臨床研修体制を改革するために多額の予算を組む必要があります。そして、以下に示す改革を断行することが肝要であると思います。

① 臨床および教育専任の教授と主として研究に従事する教授を配置することが肝要a) 臨床および教育専任の教授と主として研究に従事する教授の配置が必要な理由わが国の臨床系教員は、診療・教育・研究を全て行うことが期待されています。しかし、近年の医学の進歩は日進月歩であり、診療を行うにも日々新しいことを学ばねばなりません。また、研究を行うには数多くの英語論文を読み、そして、研究のための時間を確保しなければ、注目度の高い研究成果を出すことは困難です。そして、医学教育法の進歩にも目覚ましいものがあり、片手間で教育できる時代ではなくなりました。

大学の評価は大部分が研究成果によってなされるので、ほとんどの教員は研究に力を注がざるを得ません。とはいえ、診療を疎かにはできないので、どうしても教育に費やす時間が少なくなってしまうのです。しかしながら、近年のわが国の臨床医学論文数は頭打ちになっています。そして、論文の被引用数(citation impact)を表す指標の1つであるCNCI(学術分野を調整した1論文あたりの被引用数の世界平均に対する比率)も低いところに留まっています。一方で、わが国の国立大学病院における臨床研究に関するデータを分析すると、附属病院収益が多い大学ほど医師数が多く、臨床医学論文数も多いこと、そして、医師の診療負担の少ない大学ほど医師一人当たりの論文数は多いことが判明しました。これらの分析結果は、診療の規模を超えて医師数を確保し、研究時間も確保している大学ほど、つまり、研究従事者数を増やして研究時間を確保するほど論文数が多いことを意味します(豊田長康著 :「科学立国の危機2019年より)。

以上のことを踏まえると、臨床系教員が診療・教育・研究の全てを担っている現状は、診療・教育・研究の全てにおいて中途半端になっているとしか言いようがありません。この状況を打破するためには、米国が2002年頃から改革したように、臨床系教員は主として研究に従事する教授と診療および教育専任の教授に分ける必要があると言えましょう。

そうすれば、臨床と教育専任の教授や教員の数が大幅に増加するので、病院の医療体制が強化され、良質の卒前医学教育・卒後臨床研修が可能となります。また、主として研究に従事する教授と教員や大学院生が、近年衰退しつつある医学研究を活性化することができると考えられます。

b) 臨床および教育専任の教授・教員はフルタイム勤務とし、その分給料を増額することが必要わが国では大学病院勤務の医師は、他の病院の医師に比べて給料が少ないので外部病院でアルバイトをして補填しなければならない仕組みになっています。これでは診療にも教育にも十分な力を発揮することは困難なので、診療と教育専任の教授・教員はフルタイム勤務とし、診療と教育に全力を注ぐことができる仕組みを作る必要があります。そして重症者管理を担う医師のインセンティブになるように、救命救急科や集中治療科の教授・教員の給料はさらに増額する必要があります。そうでないと重傷者管理を行う救急救命科や集中治療科を専攻する人は非常に少ないままで推移するでしょう。米国の医師給与体系では、重症者管理を行う医師ほど給与が多くなり、心臓外科医等は家庭医などの2倍強の給料をもらっています。

こうすることによって、

・ 高度急性期病院や大学病院の集中治療病床は増床が可能となり、コロナウイルス感染症や今後の新興ウィルス感染症に対する対応能力が高くなり、医療崩壊をきたしにくくなると思われます・ 大学病院でも米国のように二次、三次救急を活発に行うことができ、卒前医学教育・卒後臨床研修の大幅な改善にも貢献できます・ 大学病院におけるフルタイムの診療と教育専任の教員が増加すると、効果的・効率的な医療チームを組むことができ、屋根瓦式の安心・安全な教育体制が構築できます。また、二次救急患者にも対応できるので、入院患者が増加し病院の医療収入が大幅に増加します。そして、病床稼働率が90%を超えると黒字になるはずです。その結果、大学病院経営は安定化します。

② 医学部・医科大学に病院医療科(hospital medicine)、および、家庭医療科(family medicine)を新設し、十分な数の教員を配置することが必要病院医療科と家庭医療科を創設し十分な数の教員を配置すると、以下の効果が期待できます。(欧米先進諸国が行っているように、病院医療科は大学病院内に配置し、家庭医療科はプライマリ・ケアを担うので、コミュティーに家庭医療センターを創設することが重要)

a) 病院医療科と家庭医療科との教員によって、基本的臨床技能の教育を充実させることができます

b) 生物医学モデルに偏りすぎたわが国の卒前医学教育および卒後臨床研修を是正し、これからの社会に必要な全人的医療、行動科学、医療倫理、コミュニケーション、在宅医療・在宅ホスピスなどの教育を充実させることができます

c) 米国のように病院医療科が入院患者の主たる受け持ちとなる仕組みを作れば、専攻医、初期研修医、および学生とチーム医療を行うことができるので、臨床教育を大幅に改善することができます。また、医療の質を良くし、在院日数を短縮し、医療費を削減することができます

d) 病院医療専門医や家庭医療専門医は、臨床と教育を専門とする傾向が強いので、医療の質を高め、卒前医学教育を熱心に行い優秀な後輩を育てることに貢献できると考えられます(米国では実証済み)。したがって、卒前医学教育センターの教員と協力して卒前医学教育改革を推進する存在になると考えられます。

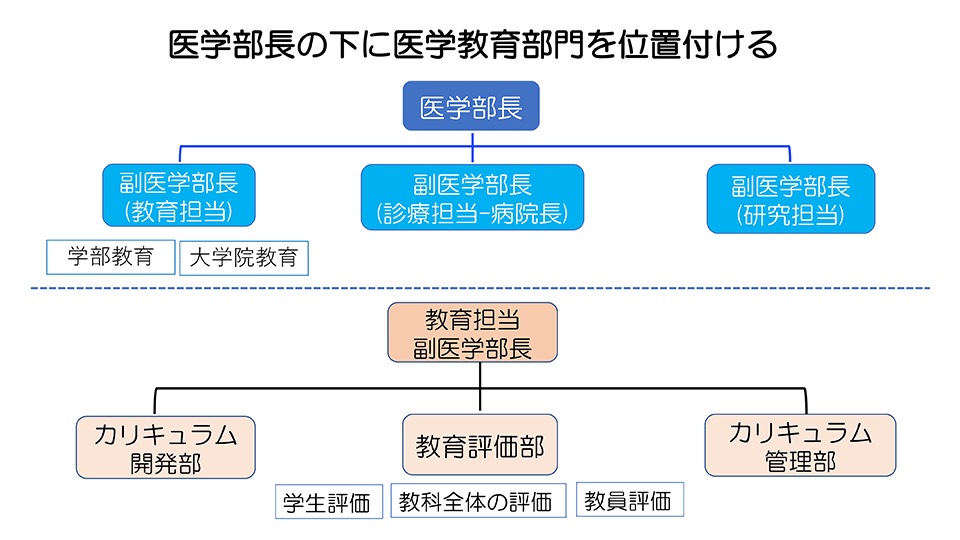

③ 卒前医学教育改革を断行して新しい教育を推進するための組織を作ることが肝要図6-4 医学部長室の下に卒前医学教育部門を位置付ける

欧米先進諸国が卒前医学教育改革に成功したのは、あまり管理されてない教育カリキュラムを、徐々に高度に管理されたカリキュラムに改善していったからです。そのために卒前医学教育部門を設立して積極的に改革を進めたのです。

それに比べると、わが国の卒前医学教育カリキュラムは未だに緩やかな管理しか行われておらず、なかなか改革が進まない状況にあります。世界医学教育の国際基準を導入はしたものの、その基準に真に合致させるために働く教員、すなわち、卒前医学教育部門を新設する大学が増えてきましたが、教員数が少なすぎるので十分な力を発揮することができず、医学部・医科大学全体に影響を及ぼすことができない状況です。

この状況から脱却して卒前医学教育改革を進めるには、欧米先進諸国のように医学部・医科大学の管理体制を改革して卒前医学教育部門を新設し、その部門に一定の権限を与えることが不可欠だと考えられます。

a) わが国の医学部・医科大学の管理体制を米国のように改変し、副医学部長3人体制として研究担当、教育担当、および診療担当 (病院長)とすると、それぞれの領域を発展させやすくなると考えられます(図6-4上段)

b) 卒前医学教育を大幅に改善して良質の医学教育を行うためには、各大学の卒前医学教育部門として医学教育開発推進センターを新設し、十分な数の教員および事務職員を配置する必要があり、教育担当副医学部長がセンター長を兼務し、カリキュラム開発部、教育評価部、カリキュラム管理部を創ることが肝要です(図6-4下段)

c) 卒前医学教育センターの教員が新しいことを教育しても、臨床現場にいる教員がその新しいやり方とは違った古いやり方をしていれば、医学生や研修医は臨床現場で行われている古いやり方を踏襲し続けます。例えば、従来の鑑別診断の仕方ではなく、欧米先進国で行われている臨床推論の仕方を教育しても、臨床現場で実際に行われている従来の仕方を見習います。これをhidden curriculum(隠れたカリキュラム)と言います。つまり、臨床現場の教員に新しい臨床推論の方法の教育をしなければ教育改革は進みません。その教育をfaculty development(教員の能力開発)といい、卒前医学教育部門の教員が担当しなければなりません。

d) 欧米先進国並みの卒前医学教育センターを作るには、英国Dundee大学やNewcastle upon Tyne大学、あるいは米国の大学の例を参考にすると、常勤医師は最低3人、他の診療科との兼務医師約10名、それに数名の事務職員が必要であると考えます。

筆者らが川崎医科大学で基本的臨床技能を教え、その実践能力を客観的に評価するOSCEを日本で最初に導入することができたのは、医学教育センターは無かったものの、全国から集まった意欲溢れる教員やレジデント(現在の専攻医)が教室員として25名前後いてくれたので実現できたのです。また、スキルズラボを日本で最初に導入できたのは、日本私立医科大学協会から医学教育振興のための多額の助成金をいただいたからです。

その後、三重大学に欧米先進国型の卒前医学教育を導入できたのも、筆者が新設された卒前医学教育開発推進センター長、および、教務委員長に就任できたからです。三重大学で行った医学教育改革は以下の通りです。

・ 一年生にプライマリ・ケアの体験実習を行って、コミュニケーション、プロフェッショナリズムなどの教育を行うことができた・ もともとあったPBL教育をハーバード大学のNew Pathwayなどを視察して、小グループで基礎医学と臨床医学を有機的に結びつけて小グループで能動的に学ぶ方式に改善できた・ 基本的臨床技能教育の期間を欧米先進国のように8ヶ月間と長くとり、厳密なOSCEで評価する仕組みを導入できた・ 臨床実習を見学型ではなく診療参加型臨床実習に近づけ、実習期間を延長して、小児科、産婦人科、家庭医療科、および外科の実習を4週間に、そして、内科6週間+神経内科2週間に改変できた(ただし三重大学には総合内科はなかった)・ 卒業試験の一環として、advanced OSCE(4年次よりもレベルの高い、臨床推論などを含んだ臨床能力の実技テスト)を導入できた

以上の卒前医学教育改革ができたのも、欧米先進諸国の医学教育改革が成功したときと同じように、改革に必要な助成金がもらえたこと、そして、三重大学では教務委員長兼卒前医学教育開発推進センター長のポジションを与えていただいたからです。さらに、筆者が家庭医療学教授として教育熱心な教室員の協力を得ることができたからです。そうでなければ、これ程大胆な改革は不可能だったと思います。

筆者の教育改革の経験を述べましたが、欧米先進諸国並みの卒前医学教育レベルに改革するには、卒前医学教育センター長は副医学部長を兼務することが望ましく、教育センターには十分な人数の教員が必要であり、そして、教育改革のための豊富な資金が必要です。